televisão

Bruna Andrade Irineu, casamento, homonacionalismo, Larice Barbosa, lésbicas, número 14, Rede Globo, telenovela, televisão

Por que Clara e Marina não colam velcro?

Sobre o casal da novela Em família e uma experiência sapatona no Tocantins. Por Bruna Andrade Irineu

“E se um dia olharmos no espelho

Será que veremos exatamente o que somos?”

Nau, “Mil anos”

Era um dia como outro qualquer. Chegava à minha casa por volta das 21 horas, após um dia intenso na universidade. Sou professora na universidade federal. Estacionei meu carro na garagem, que é quase ao lado da janela de uma das casas vizinhas. Eu moro em um condomínio, mais precisamente na cidade de Palmas, estado do Tocantins. Pela janela, numa olhada rápida, observo o vizinho (um homem de 55-60 anos, branco, heterossexual e de classe média) sentado assistindo TV. Em seu televisor, a imagem que visualizo é a cena do casamento das personagens Clara e Marina (vividas pelas atrizes Giovana Antonelle e Tainá Müller), da novela Em família, da Rede Globo. Tive pouco tempo para observar sua reação, mas ele me parecia bastante atento a essa cena. Ele também me observa passando por sua janela. Não tenho dúvidas de que em sua cabeça pode ter passado a seguinte frase: “Já não me basta ter que conviver com essas vizinhas sapatonas, ainda tenho que assistir essas outras na TV no meu horário de descanso!”.

Sim, eu sou lésbica, sapatona, fanchona, machorra, “eu colo velcro e eu gosto de botar aranha pra brigar” – para fazer referência à clássica frase da personagem de Paloma Duarte no longa-metragem A partilha. Resido neste condomínio há oito meses, com Mariana, minha companheira de afetos e prazeres, militante lésbica e também pesquisadora do campo de gênero e sexualidade. Clara e Marina não são as primeiras personagens lésbicas da Rede Globo, tampouco da TV brasileira. Assim como eu e minha companheira não somos e nem seremos as primeiras e únicas lésbicas na vida dos nossos vizinhos de condomínio.

O padrão Globo de lésbicas

Em um artigo publicado em 2007, Lenise Borges discorre sobre a lesbianidade nas telenovelas brasileiras, atendo-se às personagens Laís e Cecília, em Vale tudo (1988), Rafaela e Leila, em Torre de Babel (1998), Clara e Rafaela, em Mulheres apaixonadas (2003), e Jennifer e Eleonora, em Senhora do destino (2004). Para a pesquisadora, as quatro novelas constroem as personagens e as apresentam de forma semelhante, iniciando a abordagem de forma discreta e, no decorrer, tornando-se mais ousadas, ganhando maior tempo de exibição. Segundo Lenise Borges, as personagens “são mulheres brancas, de camadas urbanas altas e médias, escolarizadas, profissionais, e que poderiam ser caracterizadas como autônomas e independentes”. Acrescenta-se a isso o que a pesquisadora observou como sendo personagens que se aproximam do perfil lesbian chic, que sugere elitismo, classismo e sexismo, na medida em que esse perfil reitera uma feminilidade hegemônica.

A partir das contribuições da pesquisadora, podemos afirmar que as personagens da novela Em família, Clara e Marina, não se diferenciam do padrão Globo de lésbicas. Ambas reproduzem um padrão de gênero aceitável socialmente, sem qualquer pretensão de ruptura com a heteronorma. São brancas e de classe média alta. Codificam sua lesbianidade a partir de uma relação monogâmica. O fato de Clara estar em um casamento heterossexual e ter um filho quando se descobre apaixonada por Marina é algo que a diferencia das personagens das novelas anteriores. Assim como o final feliz com beijo, apoio da família e casamento civil.

Em artigo de 2002, a pesquisadora Rosa Bueno Fischer compreende a mídia como um dispositivo pedagógico, que possui um “aparato discursivo (já que nele se produzem saberes, discursos) e ao mesmo tempo não discursivo (uma vez que está em jogo nesse aparato uma complexa trama de práticas, de produzir, veicular e consumir TV […] num certo cenário social e político)”. Ela observa que essas práticas “vêm acompanhadas de uma produção e veiculação de saberes sobre os próprios sujeitos e seus modos confessados e aprendidos de ser e estar na cultura em que vivem”. A mídia, assim como a família, a igreja, o Estado e as leis, realiza uma pedagogia que reitera identidades e práticas hegemônicas ao mesmo tempo em que invisibiliza, negligencia, recusa e subordina outras práticas e identidades.

Palmas pra Jesus

Palmas, no estado do Tocantins, conforme os dados do Censo do IBGE no ano de 2010, possui uma população de 228.332 mil pessoas. A cidade tem uma presença forte do serviço público e da agropecuária. Há um fluxo migratório significativo de pessoas de Goiás, Pará, Maranhão, Bahia, Piauí e outras regiões. É a capital mais nova do Brasil, com apenas 25 anos. É uma cidade planejada, com avenidas largas e muitas rotatórias. Tem um pôr do sol dos mais belos, que pode ser admirado de uma das praias de água doce no entorno do rio do Tocantins.

No que tange a questões de gênero e sexualidade, tanto a capital quanto o restante do estado não possuem uma política para a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). E as políticas para mulheres ainda são incipientes, haja vista as redes de proteção ainda não consolidadas. De acordo com o Relatório Anual do Grupo Gay da Bahia de 2013, Palmas é a terceira capital com maior índice relativo de mortes por homofobia.

Para pensar direitos sexuais também é preciso refletir sobre os dados concernentes às religiosidades e à moral religiosa. A cidade de Palmas também tem se lançado nos últimos anos como “capital da fé”, apoiando eventos religiosos com recursos públicos. Segundo a revista Exame, Palmas é a terceira capital em número de habitantes declarados evangélicos, sendo 32,7% da população, e 54,56% se declararam católicos. As demais religiões não somam 5%, e 13,75% não possuem religião.

Esses dados não são privilégio exclusivo de Palmas. É notório no Brasil que as demandas dos grupos neopentecostais, geralmente imbricadas em uma moral conservadora anti-LGBT, sexista, misógina e patriarcal, já ganharam espaço na agenda pública. Somos um país laico, graças a Deus?! Enquanto as demandas LGBT e feministas têm sofrido com esses retrocessos, a luta se acirra e nossa cidadania vai sendo rifada. Esses embates são cotidianos para quem decidiu atuar no campo de gênero e sexualidade ou para quem compartilha uma existência ao avesso da norma. Como já mencionei, leciono na Universidade Federal do Tocantins, há cinco anos desenvolvo ações de ensino, pesquisa e extensão em gênero e sexualidade. A universidade não está aquém desses embates, mas nós continuamos incomodando as esferas internas e externas com o desejo de uma universidade popular, onde haja espaço para todas as pessoas de fato.

Gente diferenciada entre a gente de bem

Nestes cinco anos vivendo em Palmas, relutei em comprar uma casa e morei de aluguel por muito tempo. Primeiro porque não tinha certeza se permaneceria aqui, segundo porque não me via tendo uma casa, um bem capitalista que eu teria que cuidar, limpar e manter com boa aparência. Isso era contra meu direito a ter preguiça, meu feminismo e minha simples vontade.

Mas, nesse meio-tempo, (re)conheci minha companheira e decidimos viver juntas. Como a especulação imobiliária na cidade estava aumentando, viver em uma quitinete pagando preço alto não dava mais. Financiamos – a “morrer de vista” – um sobrado em um pequeno condomínio, numa região de classe média. A escolha se deu pelo quintal, que possibilitaria ter alguns animais. Minha companheira é simpatizante da proteção de animais. Quando chegamos, xs moradorxs já existiam, pois nosso financiamento demorou um século para ser aprovado, e já havia alguns desentendimentos instaurados, como a briga por garagens.

As pessoas têm de dois a três carros, e cada casa tem duas garagens, o que significa que o terceiro carro deve dormir na rua. Mas há pessoas, como eu e minha companheira, que estão juntando moedas para trocar a maçaneta do carro que quebrou há mais de um ano – e, portanto, só possuem um carro, e têm uma garagem de sobra. A classe média alta se diverte discutindo sobre onde colocar seu carro excedente. O condomínio se subdivide entre aquelxs que moram nos sobrados de três quartos e xs que residem nas casas de dois quartos (no caso, nós, algumas mulheres jovens solteiras e alguns heterossexuais recém-casados que ainda não têm filhos). Todas as pessoas residentes são brancas, exceto minha companheira, que se autoidentifica como “bugra” ou “índia” (seus avós paternos eram da etnia Guarani no Mato Grosso do Sul, e ainda jovens se mudaram para São Paulo).

Desde a primeira reunião de condomínio em que participamos, fizemos questão de nos apresentar como lésbicas em uma relação de conjugalidade. Olhares espantados, engasgos e reprovação imediata, de forma velada e sutil. Como termômetro do moralismo do condomínio, um dos grandes dilemas na aprovação do estatuto se referia a andar pelo espaço comum com roupa de banho. Em nossa primeira confraternização na área comum de lazer, a vigilância sobre nós era nítida, e nós, obviamente, dançávamos e riamos mais alto com nossas amigas do tipo “gente diferenciada”.

Não tenham dúvida: o barulho pode seguir até às 22 horas, mas às 22h05 já recebemos uma reclamação. São raras as vezes que confraternizamos em casa, devido à carga de trabalho no fim de semana, mas nossas festas são controladas com muito afinco. Geralmente, fazemos reuniões de militância ou de estudo em casa, sempre com a presença de “gente diferenciada”, como a gente. Falamos sobre política partidária, refletimos sobre a conjuntura local e global, tecemos nossos desejos, prazeres, conversamos sobre sexo, arte e fumamos! Nada incomum para um casal no auge dos seus 30 anos. Exceto pelo fato de sermos sapatonas.

A heteronorma e o homonacionalismo

Voltemos à invenção plim-plim da lésbica.

Como citei acima, não correspondemos ao padrão Globo de lésbicas. A lésbica inventada por essa emissora incorre no desejo da branquitude. Aqui, nós saudamos nossas raízes afro-latinas e nossa consciência mestiça, mantemos nossos orixás e patuás em frente à porta de entrada. Não nos preocupamos em cultivar a feminilidade hegemônica – gostamos muito mais das nossas bucetas do que da construção do feminino. Também gostamos de cultuar o cu, como um órgão que nos une para além dos gêneros. E fazemos isso em alto e bom som!

Clara e Marina passaram capítulos se arrastando até o seu primeiro beijo, entre afagos na banheira e conversas intermináveis. Quando saiu o primeiro beijo, houve uma grande comoção nas redes sociais, e muita decepção pela beijoca sem graça também. No dia do casamento, o beijo teve um tempo maior de exibição e transpareceu mais erotismo. As personagens se beijam ao som dos aplausos dxs convidadxs da festa, que esboçam reações positivas.

Este texto é uma análise séria, mas não posso deixar de concluir, quaisquer que tenham sido os beijos de Clara e Marina, que foram beijos de quem não cola velcro. Ao final da novela, o casal vai à escola do filho de Clara juntamente com o pai da criança, sua nova companheira e a avó. O garoto faz um discurso sobre respeito à diversidade que deixa a família orgulhosa. Pai e mãe (Edu e Clara) descem as escadas do teatro da escola segurando as mãos do filho. Ou seja, Marina desaparece e há mais um reforço do familismo (entendimento de que a manutenção da família monogâmica e heterocentrada é a razão central da ordem social) com esse desfecho.

O modelo de nação desenvolvido no Brasil circunda um padrão racial, de gênero e de sexualidade vinculado a um projeto societário conformado com as desigualdades socioeconômicas inerentes ao capitalismo. E nós – pessoas L,G,B,T – estamos sendo convocadxs a reiterar o nacionalismo a partir de conformações a esses padrões familistas, racistas, etnocêntricos, LGBTfóbicos, sexistas e misóginos.

Acreditar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação ao casamento civil nos coloca em condições de igualdade é um risco.A possibilidade do casamento civil pode reforçar, especialmente entre xs jovens LGBTs que não vivenciaram o período de estigmatização da aids, a obrigatoriedade de reconhecimento da conjugalidade e da monogamia como única forma possível de vivenciar o afeto, deslegitimando outros arranjos afetivos e sexuais e reiterando a lógica familista. Penso que somos diferentes, queremos isonomia de direitos em um país que não viveu o Estado de Bem-Estar Social, mas não devemos abdicar da nossa potencial diferença. Porque esta nos coloca em condições de tensionar, quiçá implodir, as hierarquias raciais, sexuais, de gênero e classe.

A autora Jasbir Puar nos alerta, a partir de sua critica ao turismo LGBT em Israel – um país que vem sendo reconhecido como gay friendly –, que, fazendo uso do legado emocional da homofobia, os direitos LGBT vêm sendo usados para lavar/ocultar o rosa de nossas existências (o termo pinkwashing tem sido utilizado por algumxs pesquisadorxs), para produzir homonacionalismo. Ou seja, nossos direitos têm sido utilizados para normatizar o que há de mais revolucionário em nossas existências: nossa pinta, nosso baphão e nossa machorrice.

Duas cachorras e dois vizinhos

Recentemente, eu e minha companheira recebemos uma advertência do síndico do condomínio feita a partir da reclamação de dois vizinhos sobre o mau cheiro e o barulho de nossa cachorra. Audre é uma vira-lata encontrada após um atropelamento e chegou a nossa casa com aproximadamente 4 meses. Ela adora conviver com lésbicas, adora roubar calcinhas do varal, ela também tem uma existência lésbica. Em todas as casas do condomínio há cães, mas, aparentemente, só a nossa faz barulho e tem mau cheiro. Chamamos os dois vizinhos para conversar, ambos homens brancos, com idade entre 30 e 40 anos, heterossexuais, cristãos (suas bíblias ou cruxifixos estão sempre à mostra) e nacionalistas (organizaram a decoração verde-amarela no período da Copa em suas casas e carros).

Durante a conversa, buscamos entender o porquê de não terem optado por uma conversa direta antes de uma reclamação ao síndico. Um deles não reconheceu a denúncia e afirmou que o síndico tinha ido a sua casa para coletar informações. Se assumindo evangélico, diz que não tem nada a ver com nossas vidas íntimas e que, apesar de ensinar aos seus filhos que “o homossexualismo é errado”, ele respeita nossas escolhas. Ao final, ele sugere que o síndico é que estaria com preconceito conosco.

O outro vizinho havia mencionado no corredor há menos de uma semana, de forma rápida, os latidos altos de Audre (naqueles dias estávamos recebendo outra cachorra, de forma temporária, que fez companhia a Audre e proporcionou muita diversão lésbica às duas). Esse outro vizinho disse ter se sentido coagido com a vinda da segunda cachorra, desrespeitado como homem, como se o estivéssemos afrontando – e, por isso, fez a reclamação ao síndico. Eu e Mariana respiramos fundo (nem sempre no mesmo ritmo, ela mais direta do que eu e eu mais “política”, segundo ela) e demos a entender ironicamente o quão opressor deve ser, para ele, ser vizinho de sapatonas.

Política sapatona

Clara e Marina tiveram um tema musical escrito especialmente para elas. A letra de “Só vejo você” traduz uma história de economia do prazer, um desejo de fuga para não vivenciar o suposto amor e uma impossibilidade de controlar esses sentimentos a ponto de só se ter olhos para a pessoa amada. Penso descrever bem a falta de siririca que envolveu a trama das lésbicas padrão plim-plim.

Nesse sentido, Rosa Bueno Fischer contribui para nossa reflexão quando afirma que “os aprendizados sobre modos de existência, sobre modos de comportar-se, sobre modos de constituir a si mesmo – para os diferentes grupos sociais, particularmente para as populações mais jovens – se fazem com a contribuição inegável dos meios de comunicação”. Não posso negar os efeitos que as personagens Clara e Rafaela, de Mulheres apaixonadas (2003), tiveram em meu fim de adolescência e início de juventude no interior do Mato Grosso. Vinda de uma família que ascendeu recentemente à classe média com a saída do campo para a cidade, com vínculo muito católico e uma história de apagamento de suas raízes afro-indígenas. Seriam indescritíveis os efeitos, se no meio do caminho eu não tivesse encontrado algumas leituras feministas, marxistas, foucaultianas, e não tivesse me organizado politicamente a partir de espaços universitários de diversidade sexual. A universidade possibilitou que eu me reconhecesse como sujeito político a partir da minha história ou do apagamento dessa história. Hoje, ainda me marca o tema musical daquela novela, entoado pelo grupo Maná, “Vivir sin aire”, com uma letra que demonstra muito mais entrega do que a economia de prazer apresentada na letra do tema musical do casal de Em família.

O impacto causado por um produto midiático é evidente, mas concordo com Guacira Louro (citada no artigo de Lenise Borges), quando ela sinaliza que, ao mesmo tempo que as visibilidades das identidades (neste caso, a lésbica) proporcionadas pela mídia podem “promover novas referências para combater a homofobia, também podem acirrar medos e provocar atitudes discriminatórias”, criando estímulos para grupos, campanhas e organizações conservadoras.

Meus vizinhos esperam que nós sejamos “lésbicas plim-plim”, xs vizinhxs de todas nós esperam, assim como nossas famílias, as igrejas (inclusivas ou não), o Estado e as leis querem. Esperam que economizemos afeto, machorrice, caminhoneiragem, pinta e sapatonice. Mas nas ruas, em casa e em qualquer lugar vai ter muita política sapatona, fanchonice, tribadismo coletivo, xana com xana, beijos lascivos, e nós vamos bailar de porta aberta ao som de temas musicais como “Eu comi a Madonna”, de Ana Carolina.

“Me esquenta com o vapor da boca e a fenda mela.

Imprensando minha coxa na coxa que é dela

Dobra os joelhos e implora o meu líquido

Me quer, me quer, me quer, e quer ver meu nervo rígido

É dessas mulheres pra comer com dez talheres

De quatro, lado, frente, verso, embaixo, em pé

Roer, revirar, retorcer, lambuzar e deixar o seu corpo

tremendo, gemendo […]”

Textos citados

Lenise Santana Borges, “Lesbianidade na TV: visibilidade e ‘apagamento’ nas telenovelas brasileiras”, em Conjugalidades, parentalidades e identidade lésbicas, gays e travestis (ed. Garamond, 2007).

Rosa B. Fischer, “O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar na (e pela) TV”, em Educação e Pesquisa (volume 28, nº 1, jan./jun. 2002).

Jasbir Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times (ed. Duke University Press Books, 2007)

Bruna Andrade Irineu é goiana de nascimento e mato-grossense de criação. Atualmente mora em Tocantins, onde é professora no curso de serviço social da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Como não vê dicotomia entre teoria e prática, também se apresenta como ativista dos direitos humanos e pela diversidade sexual. É coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos na UFT desde 2009. Tem experimentado a fotografia e a documentação audiovisual porque acredita ser necessária a preservação do patrimônio imaterial LGBT. Gosta de nadar contra a corrente só para exercitar… mas gosta mesmo é de mulher (na verdade, gosta mesmo é de gente pintosa, porque acredita que seu corpo é só um pouquinho identitário!).

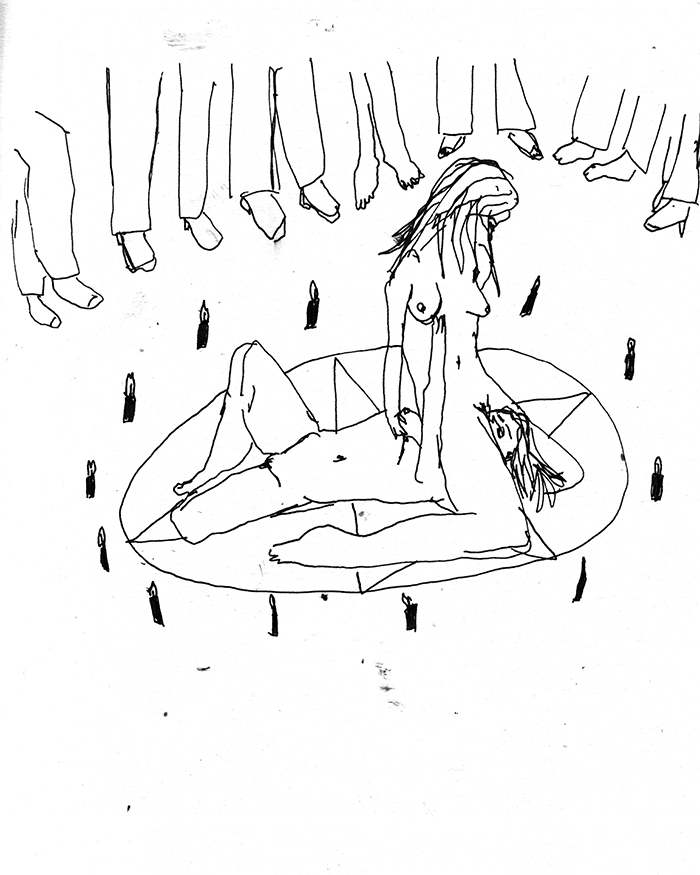

Ilustração: Larice Barbosa.