instrumental

Aline Sodré, Billy Elliot, cinema, dança, indústria cultural, Instrumental, Lia Urbini, movimentos sociais, número 15

Billy Elliot e os “novos movimentos sociais”

Quando a sociologia oficial encontra Hollywood. Por Lia Urbini

Em nossa edição especial sobre movimentos sociais, propus escrever algo sobre os “novos movimentos sociais”, grupo no qual muitxs dxs nossxs interlocutorxs seriam enquadradxs só pelo viés LGBT, “cultural” ou feminista. Faço isso com ajuda do filme inglês Billy Elliot (2000), dirigido por Stephen Daldry, que pra mim é uma versão em filme da tese sociológica oficial que deu origem a essa classificação.

Novos movimentos sociais? Pra quem?

Numa brevíssima e generalizante descrição, é possível identificar como uma tese forte nos livros didáticos e produções acadêmicas referenciadas que “movimentos sociais tradicionais” seriam os do começo do século 20, baseados principalmente nas identidades de classe social (movimentos operários e sindicais como exemplos maiores). Já os “novos movimentos sociais” seriam mais ao estilo da “contemporaneidade”: a militância via organização em movimentos, a partir do que se convencionou chamar de dissolução do “socialismo real”, teria se concentrado nos aspectos mais “culturais”, sem pretensões de tomar o poder conquistando o Estado, mas agindo localmente, pensando globalmente. Seriam exemplos desses “novos movimentos” aqueles baseados em “novas” identificações sociais, como os movimentos negros, LGBTs, ambientalistas, feministas, indígenas, sem-terra etc.

Alain Touraine, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe e Claus Offe são alguns pesquisadores do tema, que, de certa maneira, endossando essa narrativa que frisa uma transição de ênfase dos movimentos sociais, deram suporte para que essa interpretação fosse se solidificando fora do meio acadêmico, sendo incorporada por discursos políticos, ONGs e pela imprensa em geral.

O problema central que vejo, no frigir dos ovos dessa forma de contar a história, é o seguinte: trata-se de uma narrativa das ciências sociais para descrever um movimento histórico predominante de fortalecimento de políticas sociais e econômicas neoliberais, baseada no pressuposto de que não haveria mais atualidade em ver o mundo dividido em classes sociais. Classes e luta de classes seriam termos e realidades ultrapassados pelo mundo global, no qual elementos “culturais” ganham proeminência.

Bom, até poderíamos dizer que há um esgotamento dos movimentos pautados em classe e uma nova força dos movimentos “culturais”. Mas uma vez que continuamos a perceber exploração de grupos sociais por outros através das relações desiguais de produção e distribuição, independente de como chamemos, sabemos que ainda existem classes e que é bem diferente ser negro pobre e negro rico, mulher pobre e mulher rica, LGBT pobre ou ricx. E que não é necessário excluir os componentes de classe de uma análise para aprofundar outros elementos, pelo contrário.

Nesse sentido, parece importante perceber os entrecruzamentos e as contradições dos eventos históricos pra não imprimirmos evolucionismos nos modos de contar histórias. O evolucionismo aqui seria dizer que passamos da era dos movimentos de classe para os movimentos “culturais”, apagando o quanto de classe tem nos “culturais” e o quanto de “cultural” tem nos de classe. Ao contrário, justamente os movimentos “culturais”, que tanto ganharam a partir da crítica ao evolucionismo e ao essencialismo, acabam recaindo nessas ideias do ponto de vista da leitura histórica. E aí, tanto sociologia como cinema estão envolvidos: podem tender mais a uma narrativa a-histórica, essencialista ou metafísica, ou a uma forma que encare as contradições e os movimentos menos lógicos e mais humanos do mundo.

Proponho, então, analisar esse assunto a partir de como ele é trabalhado em Billy Elliot.

Prévia: projeções e contextos

Billy Elliot foi o primeiro longa de Daldry. O diretor, que estava mais acostumado com direção de teatro, fez muito sucesso logo em sua primeira tentativa no cinema, o que o levou a permanecer por lá e dirigir, entre outros, As horas (2002) e O leitor (2008). Já Jamie Bell, o ator que interpreta Billy, apareceu recentemente em Ninfomaníaca – Volume II (2013) de Lars Von Trier.

Assisti a Billy Elliot pela primeira vez no meu último dia de aula como professora no ensino médio público, antes de pedir exoneração, com uma turma de alunos improvisada a partir da junção dos poucos de cada sala que iam pra escola no período pós-provas. Vasculhei os filmes da coleção que o governo manda pras escolas e o escolhi, um pouco pela dança, um pouco pelas questões de gênero que prometiam ser trabalhadas pela sinopse: durante a última grande greve da Inglaterra, entre 1984 e 1985, um garoto de 11 anos contraria as expectativas da família de mineiros e, em vez de boxe, começa a praticar balé; em vez de ir às minas, vai para o palco.

O bom é que assistir e depois debater em conjunto fez a gente sair bastante da sugestão da sinopse. Recentemente estive no assentamento 25 de Julho do MST, em Catanduvas, interior de Santa Catarina, numa formação de juventude sobre indústria cultural, e pude trocar mais ideias ainda. Então, depois de ter viajado coletivamente sobre o filme nessas circunstâncias, elenco aqui algumas questões relacionadas com a emergência da tese dos “novos movimentos sociais”.

Billy e o mundo: corpos em greve, corpos em movimento

O filme começa. Enquanto a música “Cosmic Dancer” (O dançarino cósmico: tradução do site Vagalume), da banda T-Rex, toca na vitrola de Billy, somos introduzidxs ao seu mundo.

Eu dançava quando eu tinha doze anos/ Eu dançava quando eu tinha aah/ Eu dancei ao sair do útero/ É estranho dançar tão cedo?/ Eu dancei ao sair do útero (…)

Billy passa parte do seu tempo livre ouvindo escondido os discos do irmão mais velho e cuidando da avó avoada, “demenciada”. Avó e neto experimentam corpos mais ou menos livres (dependendo da perspectiva) do que a média adulta das outras personagens. O dançar vem do útero? É ancestral? Que danças são possíveis em cada contexto, em cada momento seu e do mundo? Como dançar com a sua avó, com o seu pai, com o seu irmão? Em sua cozinha, nas ruas, com seu saco de boxe ou com seu amigo de saia?

Eu dançava quando eu tinha oito anos/ É estranho dançar tão tarde?/ Eu dancei até entrar no túmulo/ É estranho dançar tão cedo?/ Eu dancei até entrar no túmulo / É errado entender / O medo que reside dentro de um homem? / Como é ser um lunático? / Eu o comparo a um balão (…)

As perguntas da música parecem problematizar pressupostos tidos como naturais, colocam em contato “lunáticos” e terrestres. A sequência termina com Billy buscando a avó andando a esmo num matagal. Morro acima, a tropa policial ensaia a coreografia de bloqueio das ruas, com seus escudos, esperando confronto com os mineiros grevistas.

A greve do filme aconteceu de fato. Segundo alguns estudos (inclusive esse ótimo balanço da greve conhecida como greve dos mineiros), uma das maiores de toda a história. Os grevistas criaram modos solidários de se segurar sem trabalho nas minas, resistiram o quanto puderam às novas medidas político-econômicas neoliberais de Margaret Thatcher, que tinha auxílio dos EUA.

Provavelmente uma avó cruzou os piquetes de grevistas e os bloqueios da polícia por engano, e crianças com histórias sem final tão triunfal quanto a de Billy se confrontavam com o legado generificado das gerações anteriores e, em outra medida, também se adequavam. Assim como as gerações anteriores se confrontavam com os próprios limites dos seus legados em geral e com as dificuldades das situações novas.

Macro e micro-história vão se desenvolvendo em conjunto, e o modo de contar essa história pela equipe de Daldry tem bastante corpo. Billy é elétrico, assim como os tempos. Algo surreal. O garoto brinca com o piano, corre, se contrai, convive com muito grito e tapa, não se encaixa na cadeira da escola. Descanso nem no cemitério, lápide da mãe pichada e a avó fugindo atrás do Fred Astaire. Não vendo muito encanto em continuar dando vida às luvas de boxe do pai, Billy aproveita que o ginásio passa a receber as aulas de balé ao fundo, como parte dos deslocamentos para atividades do sindicato, e troca de lado. Entre apoios e reprovações, ele se encontra e se perde na dança.

Aparecem muitos clichês, ainda que por vezes eles sejam problematizados ou utilizados para além do efeito usual de produzir reconhecimento e colar ao fato alguma interpretação já bastante conhecida. A dança é uma espécie de libertação e os corpos do resto da família aparecem, em oposição, meio duros, sofridos, meio mortos. A professora de balé é a grossa viciada em trabalho por não ter prazer sexual. Os caras do sindicato, beberrões. Billy cuida da avó e gosta de balé, e o amigo mais próximo o compreende e apoia porque é gay e gosta de se travestir. Mas há coisas além desses tipos, ainda que as viradas e as quebras de expectativas também apareçam para harmonizar as personagens rumo ao final romantizado. Os caras do sindicato ajudam o pai a mandar o filho para a academia de dança da capital, para que isso não custe ao companheiro furar a greve. O pai aceita apoiar o filho para não perdê-lo. A professora é desafiada em sua autoridade pelo aluno, e os dois se preparam para a audição dançando juntos uma fita escolhida por Billy. Os durões se desmancham na medida em que Billy afirma suas certezas, sua firmeza.

A greve acaba depois de muitos boicotes da mídia, ataques do governo que só posteriormente seriam julgados como abusivos ou mentirosos, o sindicato e os trabalhadores tendo levado uma surra irrecuperável. Billy vai pra escola de balé e o filme acaba quando ele, já adulto, se prepara para entrar no palco arrasando de cisne, com sua família na plateia.

Hollywood e o mundo: quilos de determinismo em nosso tempo livre

Contando assim, a descrição pode parecer de alguém que odeia filmes dramáticos que seguem determinados padrões de representação e desenvolvimento de ações genericamente chamadas de hollywoodianas. Em parte, é verdade: de fato procuro filmes que fujam a esse padrão. Mas também acho interessante ir conhecendo as formas como a própria indústria mais estabelecida de cinema se reinventa continuamente. Há possibilidades de conhecer e, inclusive, gostar de produtos da indústria cultural.

Por sorte, mesmo o livro didático mais elaborado e coerente, o filme mais envolvente ou a música mais clichê de todas, não possuem um jeito único de entrar em todo mundo. E o que cada um pode fazer com produtos da indústria cultural, assim como os produtos alternativos, não está previamente estipulado…

Pensando nisso tudo e, inclusive, adorando muitas das cenas e das soluções dramatúrgicas e de representação, termino tentando conectar a discussão sobre os “novos movimentos sociais” com minha desavença maior em relação ao filme.

Eu gosto muito do quanto Billy Elliot abre coisas. Nisso ele não é “só um filme a mais” pra movimentar o mercado. Mas também o odeio um pouco mais do tanto que gosto. Não por ser em si um drama ou por cair em clichês, ou em colocar a história como pano de fundo e o indivíduo no centro, no motor da narrativa. Mesmo com todos esses quesitos mais comuns da produção mainstream, se faz muita coisa com um filme. Eventualmente, deixar-se levar por uma história comovente, projetar-se lá, tudo isso não significa necessariamente o fim de uma posição crítica em relação ao que se vê.

MAAAS inclusive pelo tanto de habilidade que se tem nesse contar de história, entendo que o problema principal está em não quebrar com um grande senso comum, criado por elementos reais, mas não lidos ou encarados contraditoriamente, que acredito hoje ser muito necessário quebrar: a dança associada ao novo; e a imobilidade, rigidez ou falta de jogo de cintura, aos mais velhos. E, por extensão, a vida diversa encontrando espaço e evoluindo do passado generificado, em golpes de sorte e mérito individual. Em resumo, endossa uma progressão dos “novos” valores sem complexificar essa parte do assunto.

Por isso (e também porque adoro o filme pelo quanto ele pode nos ajudar a pensar sobre limites e utilidades dos clichês ou palavras de ordem) é que optei escrever sobre o assunto. A princípio pode parecer um debate meio específico, mas acho que influencia bastante a própria auto-interpretação e posicionamento dos movimentos sociais que atuam hoje em dia, com o nome que for.

E porque a sociologia e as artes podem se sacudir muito mais… Não apenas encarando/ experimentando a dança, um eixo importante do filme, como o lazer (escasso e custoso), a erudição, algo à la dança dos famosos do Faustão, coisa étnica de povos autóctones que não produzem excedentes (e apenas por isso, para algumas cabeças, poderiam fazer arte o dia todo), ou manifestação da periferia narrada como salvação de almas, no espírito “melhor dançar do que roubar”. E sim entendendo e desejando a dança como uma das formas de conhecimento e da expressão que podia estar entre todo mundo, a todo o momento.

Leia outros textos de Lia Urbini e da seção Instrumental.

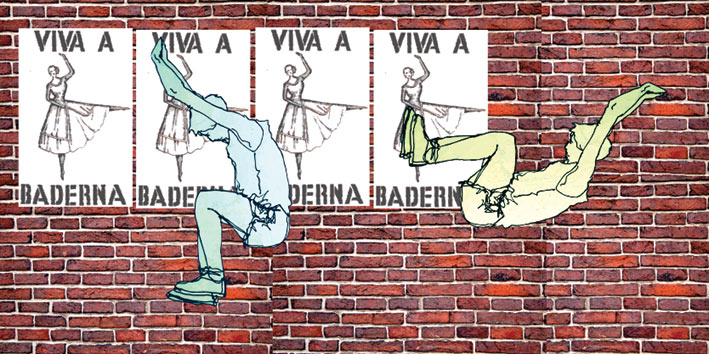

Ilustração: Aline Sodré